新闻资讯

最新公告

联系我们

点金教育教学点一:圣地校区

地址:圣地公寓A座11层

电话:17705481602

点金教育教学点二:擂鼓石校区

地址:擂鼓石路与傲徕峰路交界处西90米路北

电话:17705484007

点金教育教学点三:奥园校区

地址:奥林匹克花园南门西三楼东南

电话:17705484006

点金教育教学点四:云集校区

地址:灵山大街泰山云集商业街1号楼3层

电话:15662057268

点金教育教学点五:青年路校区

地址:青年路82号5层

电话:17705484005

搞懂这五道题的人,这世界上也不超过10个

发布日期:2017/5/27 14:45:41 点击:851

我们时时刻刻都在运用科学探索未知的世界,解开一个个谜团。不过,即便是最优秀的科学家也会犯错,也会有无法解开的难题。

就像下面这五道难题,能解答的人屈指可数。

难题1:病毒是生物吗?

高中生物课本里写着这样一句定义:生物分为真核生物、原核生物和病毒生物。但是,病毒到底是不是生物?学术界对此争论不休,至今仍没有定论。

病毒比单细胞生物小得多。它们无法摄入营养,也不会呼吸,自然不会排出二氧化碳和其他废弃物。换句话说,病毒是没有新陈代谢的。

病毒无限接近于物质,但它与单纯的物质之间有一个本质区别。这也是病毒最显著的特性——病毒能自我复制,自我增殖。这种能力是靠蛋白质外壳内部的单一分子核酸(DNA或RNA)来实现的。

电影《异形》剧照

病毒自我复制的形式与异形有一拼。病毒无法单独存在,寄生在宿主的细胞上才能开始复制。首先,它将充满动力的粒子附着在宿主细胞的表面,好似紧急着陆在小行星上的宇宙飞船。然后再通过接触点,将自己的DNA 注入细胞内部。宿主细胞根据病毒的DNA 信息不停地复制构筑病毒的“零件”。当“零件”在细胞内部组合起来时,新的病毒便诞生了。很快,新病毒就会冲破细胞膜,冲向新世界。

病毒游走于生物与非生物之间。

关于病毒的讨论,也是关于“生命”定义的讨论。

难题二:生物体以“负熵”为生?

说起薛定谔,大家首先联想到的就是“薛定谔的猫”,这是一个有关猫既是死的又是活的著名思想实验,揭露了量子力学的真相。

薛定谔是二十世纪初的理论物理学家,也是与爱因斯坦齐名的天才。1933年获得诺贝尔物理学奖时,他已经离开理论物理学的“第一线”。1943年二战的硝烟弥漫,他在都柏林的高等学术研究所在举办了一系列面向公众的讲座。《生命是什么》就是当时的演讲实录。

他大胆预言:所有生命现象都能用物理化学的语言来阐述。

他引用了热力学第二定律中的“负熵”,认为生物体以“负熵”为生。

热力第二定律中,熵是衡量混乱度的尺度,那么负熵代表的就是混乱的对立面,也就是“秩序”。只要生命还活着,它的熵就会越来越高。换句话说,它会越来越接近最大熵状态,即死亡。为了防止自己陷入这种状态,继续生存下去,唯一的方法就是从周围的环境中汲取负熵,即秩序。进食即摄取负熵,是生物生存的手段。

然而,他犯了一个天真的错误。生命并不会将食物中的有机高分子的“秩序”作为负熵的源泉。生物会在消化食物的过程中,将有机高分子化合物中的“秩序”,无论蛋白质还是碳水化合物尽数分解,剔除它们携带的信息之后再进行吸收。因为食物中的“秩序”是其他生物的信息。对摄食者来说,这些信息无异于杂质。

不过我们必须肯定,薛定谔也不是完全想偏了。进食的确孕育出了抵抗熵增加原理的力量。而这种力量却是另一种机制——生命体的动态平衡。

难题三:我们的身体为什么这么大?

一个细胞好似一颗精彩的星球,每个人的身体就是由亿万兆个星球凝聚而成。如果用物理法则来阐释生命现象,那么组成生命的单位原子必然也做着不间断的没有规律的热运动。换句话说,细胞内部在永不停歇地运动。然而,生命竟然在这种状态下构筑起了秩序。这复杂的秩序从何而来呢?

其中首要的前提就是“我们的身体必须远远大于原子”。

这看似比“一加一等于二”还简单的道理,却有着相当深奥的理论基础。

无序中建立的秩序,其实就是由一大群原子中表现出某种特定倾向的原子的平均概率形成的。所有有序的现象,都是大量原子(或原子构成的分子)集体行动的“平均”趋势。

假如我们眼前有一个由一百个微粒组成的微粒团。如果将它们溶入水中,它们就会进行布朗运动,永不停歇。

那么有多少粒子会做“非常规”的运动呢?这种粒子的比例遵循所谓的“平方根法则”——“如果有100个微粒,那么100开根号,会有10个左右的微粒做非常规运动”。

如果一个生命体是由区区100个原子组成的, 那么无论它要进行怎样的生命活动,都得做好有10个左右的原子没和大部队统一步调的准备。一共100个原子,10个不听指挥,这就意味着该生命体时刻存在10% 的误差率。生命活动对“秩序”有极高的要求,如此大的误差率绝对是致命伤。

其实与现实生活中的生命体相比,一百万已经是个相当小的数字了。一般的生命体都有一百万的好几亿倍的原子与分子。

所以,为了提升生命现象必不可缺的秩序的精准度,“原子必须要小”,而“生物必须要大”,才能弥补误差率带来的负面影响。

难题四:野口英世,国外开花国内红?

野口英世生于1876年,是日本细菌学家、生物学家。漫画作家陆奥利之曾以他的生平创作漫画《野口英世物语》,作家渡边淳一被野口英世的人格魅力吸引,历时八年追寻野口的足迹,为他写下传记体的小说《遥远的落日》。2004年日本发行最新版的一千日元纸币上也印有野口英世的头像……

然而,野口在国外的评价却并非如此。他供职于美国洛克菲勒大学的研究所,1928年在西非研究黄热病时不幸感染,客死他乡。死后,他的研究成果遭到了质疑。他声称自己发现了大量病原体,但大多数主张都被后人推翻了。

洛克菲勒大学的刊物上曾登载过一篇有关野口的文章:

他在梅毒、小儿麻痹症、狂犬病、黄热病等领域的研究成果曾一度得到社会的认可,可他得出的结果大多充斥着矛盾与混乱。更有后人证明了他的错误。“酒鬼”和“花花公子”才是他给美国人留下的印象。所以在洛克菲勒大学的历史中,他不过是个匆匆过客,而非引人注目的主角。

即便如此,在大多数日本人心目中,野口的形象依然高大伟岸,堪比神话人物。

他的论文早已化作故纸堆,沉睡在昏暗书库的角落,与霉菌为伍。而他的铜像也逐渐被人们遗忘,蒙上了厚厚的灰尘。野口的研究成果是单纯的“错误”,还是他故意捏造了研究数据?莫非是他自欺欺人,分不清是非黑白?事已至此,早已无法证明。我们唯一确定的是,为了不辜负恩师的期待,为了让冷落他的日本学术界刮目相看,他铆足了劲,一心想要做出一番成绩来。从这个角度看,野口英世终究还是一个典型的日本人。

难题五:内部的内部就是外部?

20世纪60年代至70年代,洛克菲勒大学是细胞生物学的研究中枢。而研究工作的领军人物是乔治·埃米尔·帕拉德。他将对细胞结构和功能的静态描述引向动态研究。

帕拉德通过大胆推测,再用同位素示踪技术加以证实。这个实验后来成为生物学史上最精彩的实验之一。他的研究课题是让合成于细胞内部的蛋白质的外出路径“可视化”。

胰脏的消化酶分泌细胞是理想的研究对象。这种细胞十分常见,占胰脏所有细胞的95%,。这种细胞有极强的消化酶生产能力,不断生产大量的蛋白质,并将其输送到细胞外部。

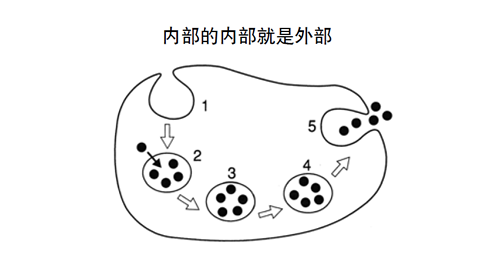

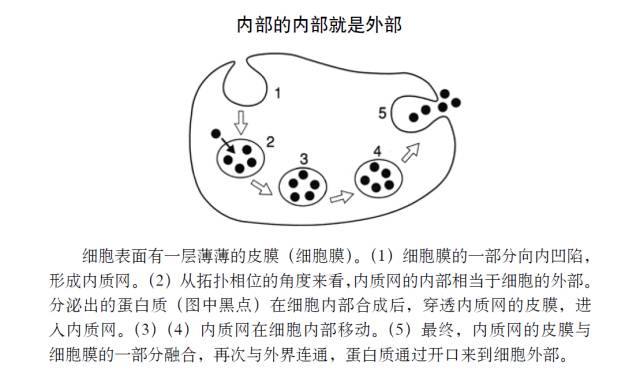

帕拉德运用“氨基酸标记的试验方法”追踪蛋白质的去向,在显微镜下看到了这种转移带来的拓扑变换。

放射性同位素形成的黑点首先出现在细胞内部的内质网表面。内质网是细胞中的一个区域,也是合成蛋白质的地方。氨基酸被依次串联起来,形成消化酶。不可思议的现象出现在下一张底片上——黑点竟转移到了内质网的内侧。

那么,蛋白质是怎么跑到细胞外面去的呢?为了理解其中的逻辑,我们先分析一下内质网的出处。

内质网是如何形成的?请大家想象一下“一个拳头捅进大气球”的情景。橡胶会把拳头裹起来,乍看之下,拳头貌似进入了大气球的内部。然而,拳头所在的空间自始至终都与外界相通。

内质网就是通过这种方式形成的。首先,细胞膜的一部分会下陷。然后凹陷处的入口(相当于上面那个例子中的“手腕”)会逐渐变窄。最终,入口会完全闭合,使凹陷处与细胞膜完全脱离。于是,小气球就悬浮于大气球中了。所以对细胞而言,内质网的内部就是外部。

当然,蛋白质进入了内质网的内部,并不等于它真的来到了细胞之外。但是帕拉德通过观察发现,蛋白质无须再次穿透皮膜(细胞膜),就能真正来到细胞的外部。

小气球(内质网)裹着合成好的蛋白质,一边调整形状,一边穿过大气球(细胞)的内部。片刻之后,小气球皮膜的边缘就接触到了大气球的皮膜。

此时发生的现象,与内质网的形成过程刚好相反——相互接触的两层皮膜融为一体,形成了一个开口。刚好和“拳头捅进大气球”时形成的凹陷一样。此时此刻,小气球(内质网)的内部就与外部连通了。内质网内部的消化酶蛋白通过这个开口,漂向细胞之外。

直接开闭细胞膜是非常危险的行为,会让细胞内部的环境暴露在外界环境之下,所以细胞向外分泌蛋白质时,提前在内部打造出了另一个内部,即内质网。

和直接开闭细胞膜相比,开闭内质网的皮膜面临的风险要小得多。如此一来,细胞便筑起了一条低风险的通道,连通了细胞的内外。

生命的机制就是如此神奇。

《生物与非生物之间》就是这样一本生命的奥秘的一本书。由哈佛大学学者福冈伸一写下的生命科学故事。

沙滩上散落着石头和贝壳,哪一个是生物,哪一个又是非生物,想必一眼就能看出,但你可曾想过那一瞬间做出判断的标准是什么?

人类能绘制出基因图谱,就能像操控机械一样掌控生物吗?薛定谔对生命的诠释是完全正确的吗?……真理、智慧、人性在生命科学史的舞台上,上演一出又一出令人眼花缭乱、应接不暇的大戏。

知名生物学家福冈伸一引领我们穿越时空隧道,与众多鲜为人知的天才科学家同步而行,踏上寻找生命真相的精彩历程,以机智而诗意的语言,深入浅出地揭开一个又一个关于生命的谜团。

鲁公网安备 37090202000572号

鲁公网安备 37090202000572号